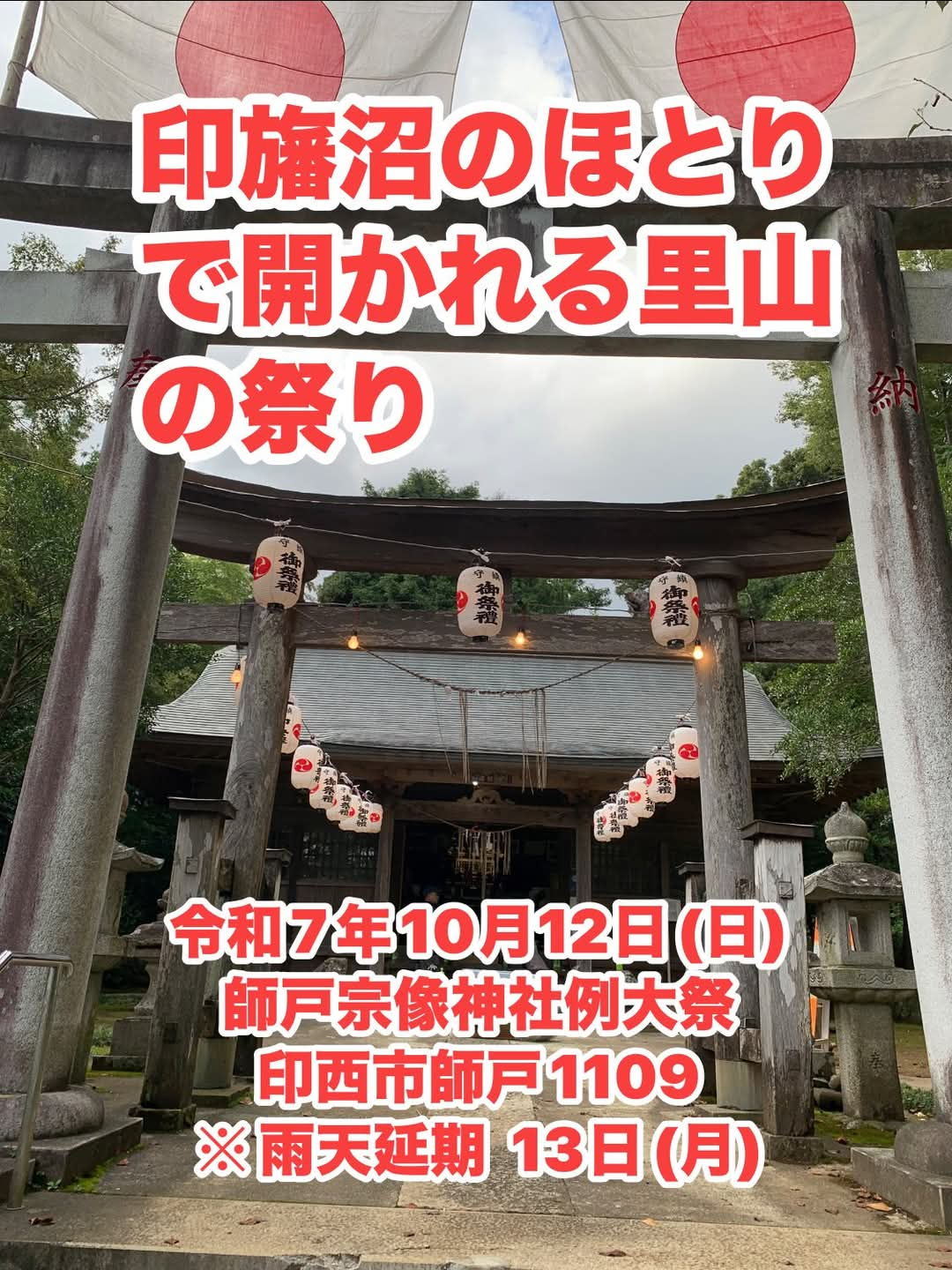

【印西市】3年に一度の師戸の秋祭り「師戸宗像神社例大祭」が10月12日(日)に開催されます! 印旛沼のほとりで開かれる里山の伝統のお祭り

以前にご紹介しました、佐倉市とも隣接する西印旛沼が近い印西市師戸(もろと)にある師戸宗像神社。

師戸宗像神社では、五穀豊穣と師戸区の安全を願い、豊作に感謝する、大晦日・年越奉納祭が毎年執り行われています。

そして、3年に一度、例大祭と呼ばれる秋祭りが開催されます。

今年2025年はその例大祭の年にあたります。

3年前の2022年はコロナ禍により開催が中止となり、今年は実に6年ぶりの大祭となり、神輿渡御も執り行われます。

例大祭は2025年10月12日(日)。(※雨天の場合は翌13日(月・祝)に延期。)

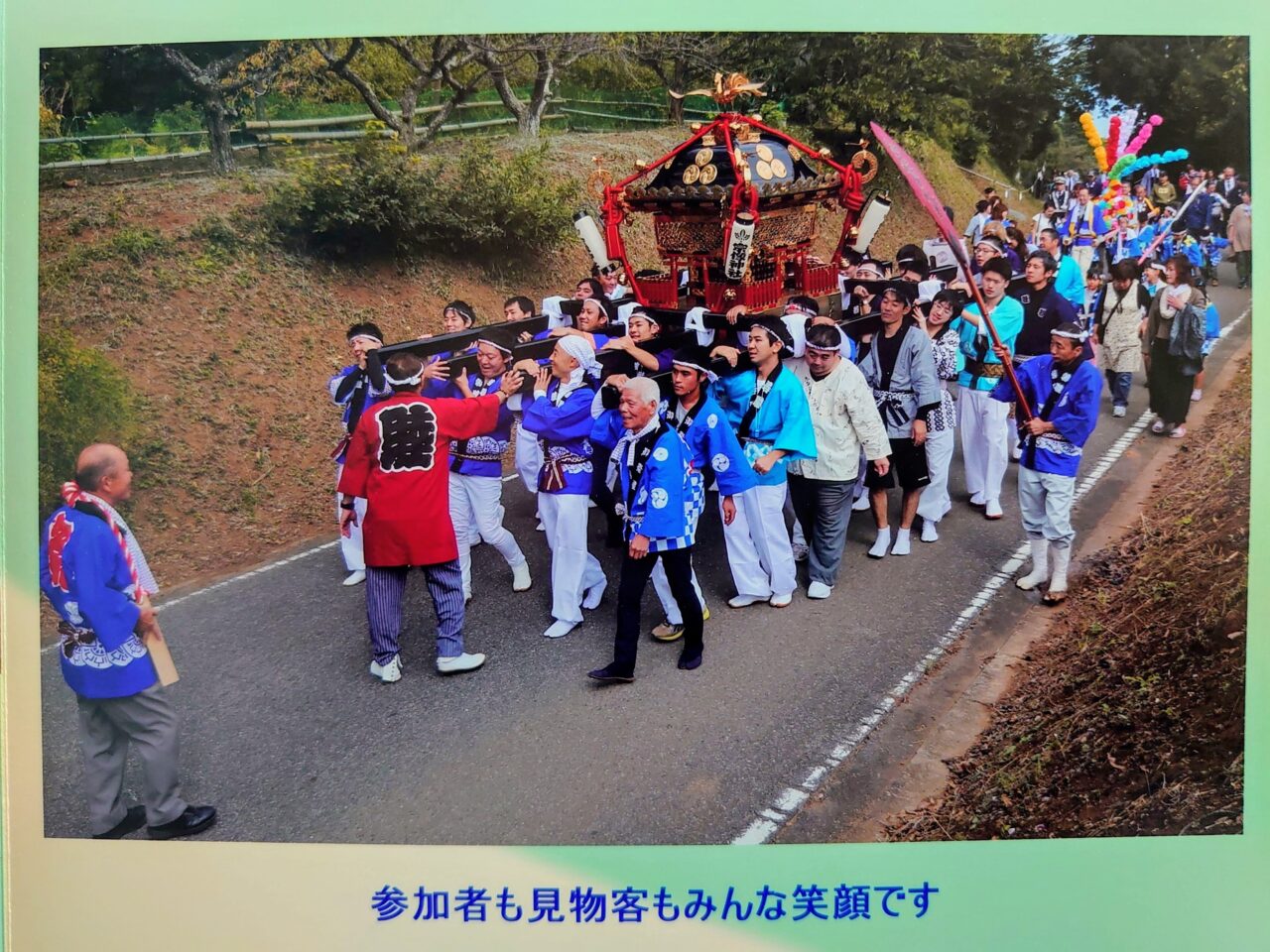

画像提供:師戸囃子保存會

例大祭開催にあたり、師戸宗像神社の神社総代を務められている小那木武男さんにお話をうかがい、また過去の開催時の写真も拝見させていただきました。

小那木武男さんは、以前にご紹介しました和菓子を中心にとても繊細で美味しいお菓子を製造・販売をされている「お菓子工房 梛(なぎ)」の小那木美恵さんのお義父様でもあります。

神社総代を務める小那木武男さん(庭の梛の木の前で)

例大祭の時に掲げられるこののぼり旗は明治33年に作られたもので、長さは5間(けん)(約9メートル)あります。

地元の方々がとても大切にしてきたことがうかがえます。

写真提供:笠井幸夫さん

例大祭では、お神輿やお囃子、そして接待が繰り広げられます。

写真提供:笠井幸夫さん

写真提供:笠井幸夫さん

子供神輿も登場します。

写真提供:笠井幸夫さん

お神輿は、師戸に本格的な漆(うるし)の工房を構える「願船(がんせん)漆工房」主宰の大西氏が、約10年かけて垂木を一本一本外し、漆を塗って組み直し修復されたものなのだそう。

そのご神体をのせたお神輿は、人々に担がれ、高台にある師戸宗像神社を出発し、印旛沼の近くまで降りていきます。

これを「小浜下り」と呼びます。

その行く先々で、地区の人々がお神輿をお迎えし、担ぎ手に飲食をふるまって接待をします。

写真提供:笠井幸夫さん

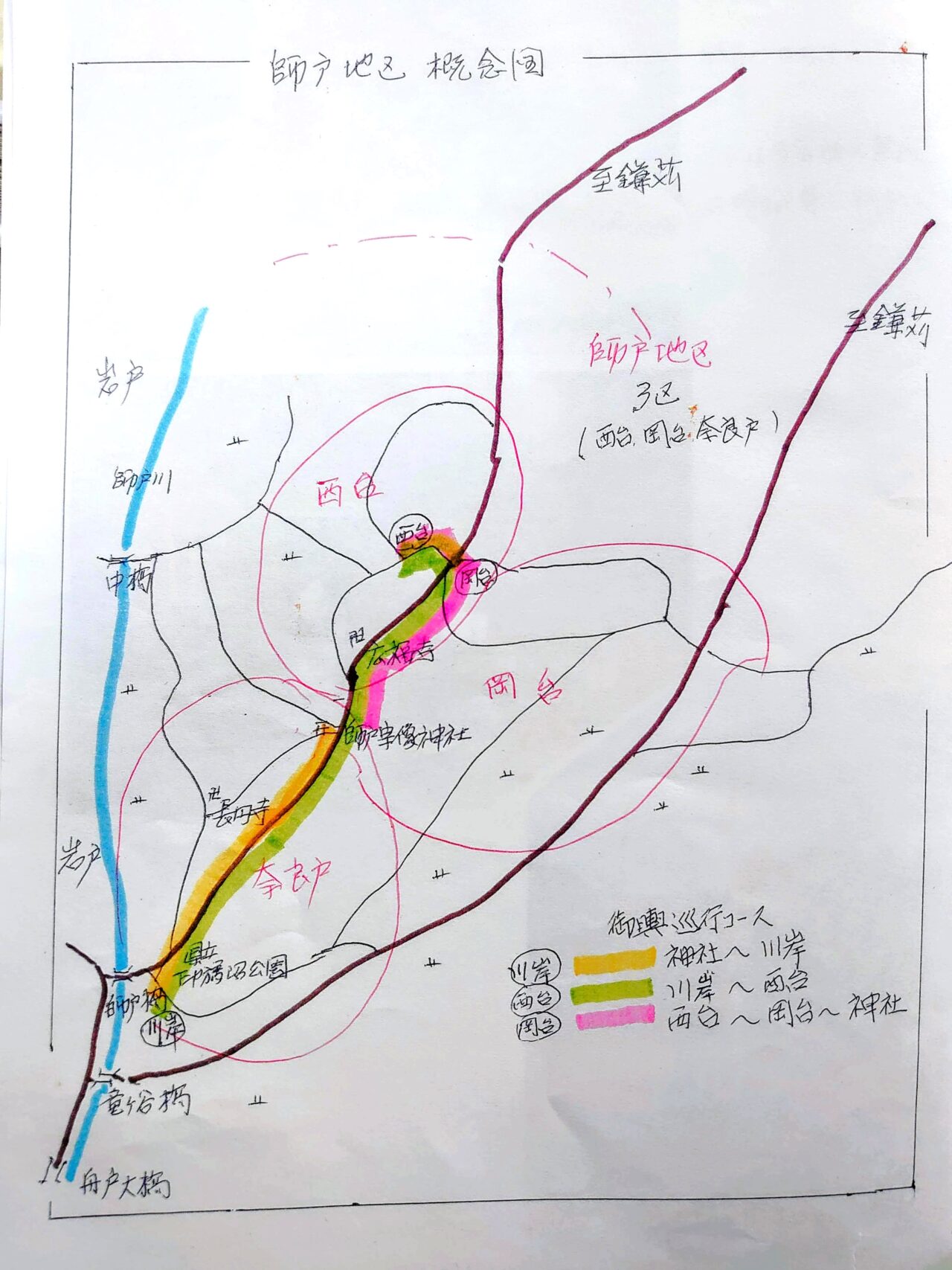

以前にご紹介しました、師戸宗像神社に代々伝わる祭礼のお囃子の保存と継承の活動を続けている「師戸囃子保存會」のお囃子を先頭に、お神輿は、奈良戸・西台・岡台の各地区を巡ります。

写真提供:笠井幸夫さん

「師戸囃子保存會」ご紹介記事はこちら↓

奈良戸・西台・岡台といった師戸地区の概念図はこちらです。

(「お菓子工房 梛」のある地区は岡台になります。)

資料提供:小那木 武男さん・映子さんご夫妻

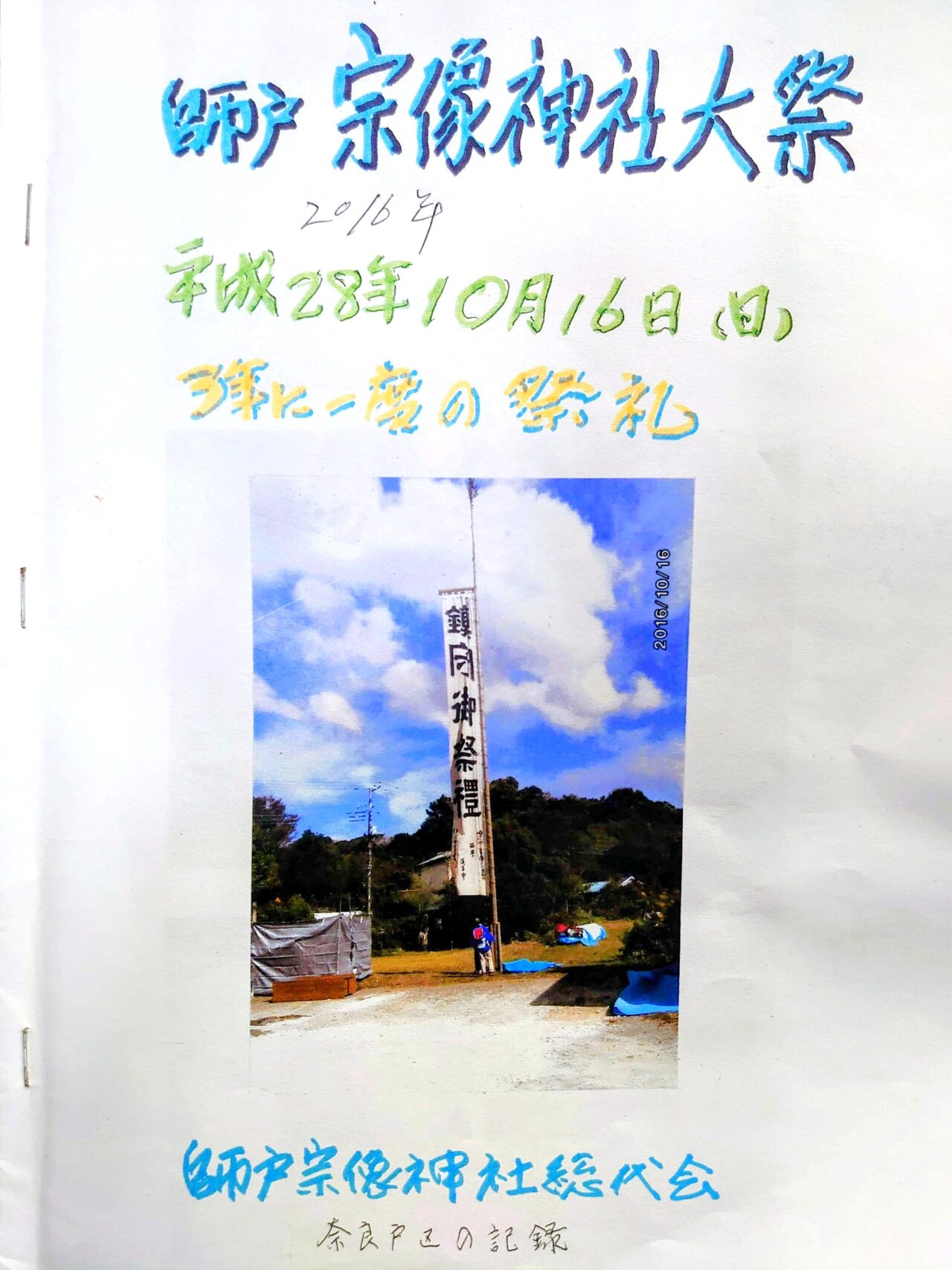

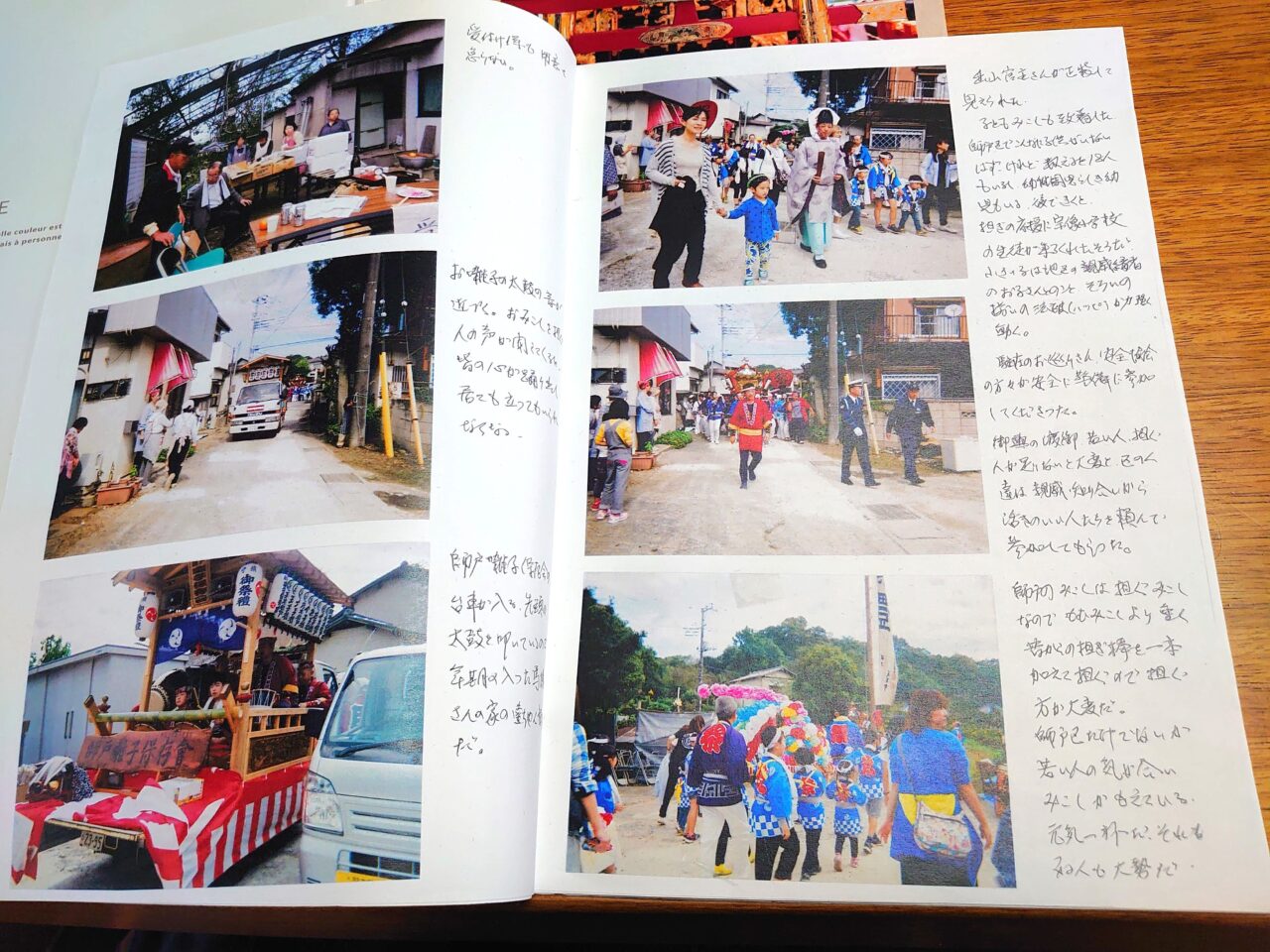

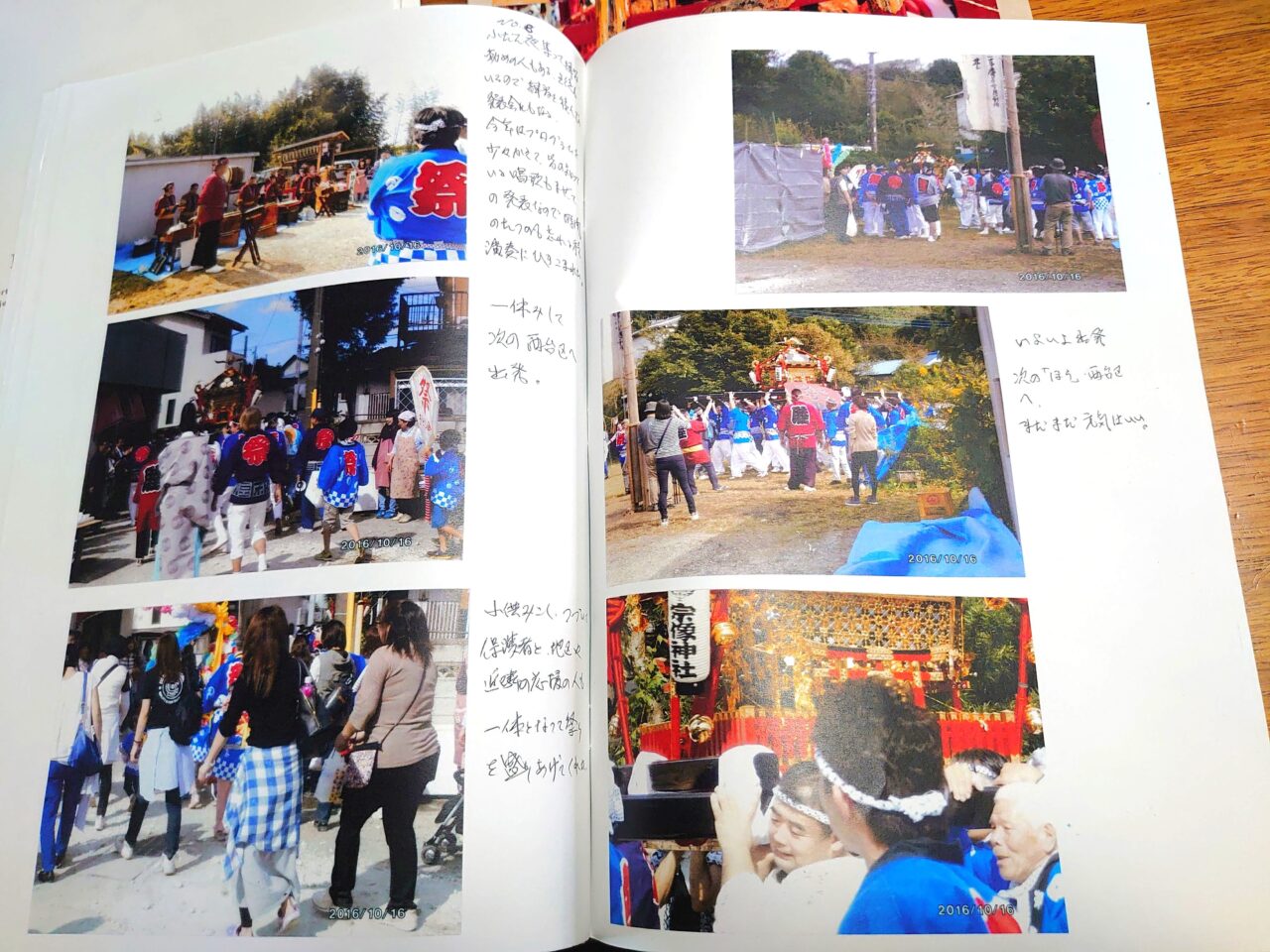

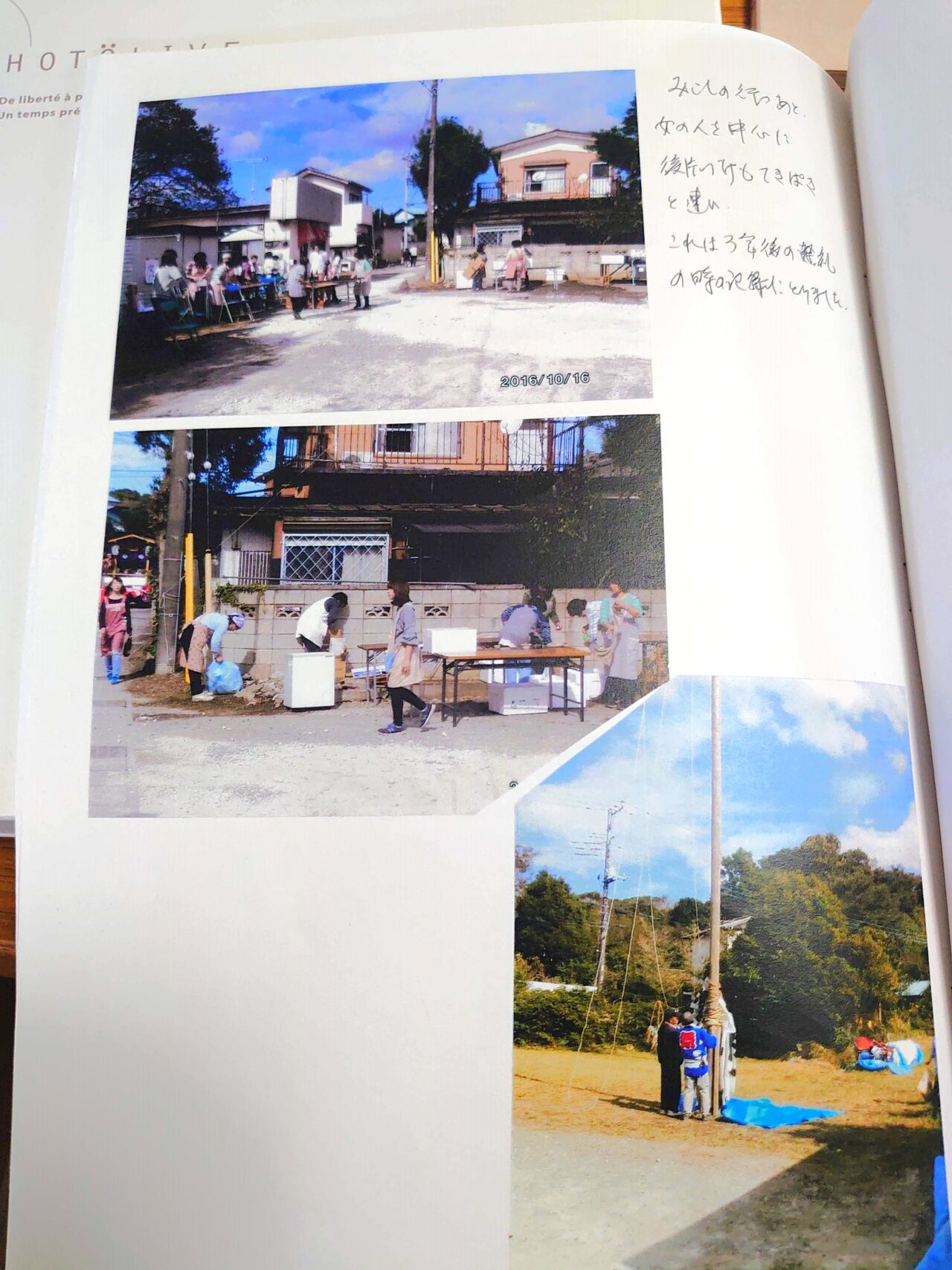

概念図も掲載された、こちらの2016年に開催された「師戸宗像神社例大祭」の記録も拝見させていただきました。

資料提供:小那木 武男さん・映子さんご夫妻

こちらは、奈良戸区の方が撮影・記録をされたもので、お神輿がやって来る前から、お神輿がやってきて地区の人々が一体となってお祭りが盛り上がっている様子、そして、お神輿が行った後の後片づけの様子まで記録されていました。

3年後の祭礼の時の為に、記録されたのだそうです。

資料提供:小那木 武男さん・映子さんご夫妻

資料提供:小那木 武男さん・映子さんご夫妻

資料提供:小那木 武男さん・映子さんご夫妻

小那木さんのお話では、下記の写真が撮られた20年ぐらい前は師戸地区にも子供が多く、またお神輿の担ぎ手となる若者も多かったそうですが、近年は少子高齢化でお神輿の担ぎ手不足で、いかにお祭りを開催できるかということが課題だったそうです。

元々担ぎ手は一家の跡継ぎである長男だけでしたが、これからは閉ざされたお祭りから開かれたお祭りを目指すべく、今回、地元以外からも、出身地だけでなく、性別も国籍も問わずお神輿の担ぎ手を募集しました。

その結果、とても嬉しいことに、今年はトルコ・フランス・ベトナムご出身の方々もお神輿の担ぎ手として参加していただけることになったそうです。

写真提供:小那木 武男さん・映子さんご夫妻(2007年の「師戸宗像神社例大祭」)

写真提供:小那木 武男さん・映子さんご夫妻(2007年の「師戸宗像神社例大祭」)

師戸の人々によって大切に伝承されてきた「師戸宗像神社例大祭」。

3年に一度のそのお祭りを、ぜひ見に行ってみませんか?

(「師戸宗像神社例大祭」詳細は、「師戸囃子保存會」Instagramでご確認いただけます。)

「師戸宗像神社」はこちら↓